トルストイは女性の描き方が非常にうまかったと言われている。確かに、『戦争と平和』には、多数の女性か登場する。一般的に最も魅力的な女性としてナターシャがいるわけだが、私は、違う女性の描き方に興味をもっている。それは、アンドレイの妹のマリヤと、ナターシャの従姉妹のソーニャである。この二人は、あらゆる面で異なっている。しかし、最終的には、同じ屋敷内で生活することになる。

マリヤは、トルストイの母親がモデルであるとされ、どこまで似ているのかはわからないが、しつこいほどに強調されているのみ、容貌が醜いという点である。

マリヤの容貌の醜さの叙述は、うんざりするほど出てくる。例えば、以下のようだ。父が数学を教えてくれるときに、できなかったので、馬鹿にされ、マリヤ宛の手紙を渡されるが、文通に厭味を言われたあとの描写である。

「彼は娘の肩をぽんとたたいて送り出すと、自分でドアを閉めた。

公爵令嬢マリヤは悲しそうなおびえきった表情で自分の部屋へもどってきた。この表情はめったに彼女の顔から消えることがなく、その美しくない病的な顔をよけいに醜いものにしているのだった。」(工藤精一郎訳)

このように、マリヤは単に醜いだけではなく、ほとんどの場合、怯えている。それは、厳格な父と二人で住んでおり、父は、本当は愛情豊かなのだが、ストレスをぶつける相手としてマリヤを活用しているので、マリヤは、いつも父親に叱られている。

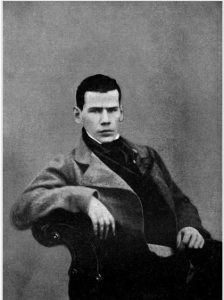

あるとき、マリヤに結婚を申し込む意志のあるアナトーリが、父親のワシーイリ公爵とともに、ボルコンスキー公爵家を訪れる。アナトーリは、マリヤが大資産家の娘であるという点においてのみ関心をもっていて、父親の説得でやってくるのだが、家庭教師として住み込んでいるフランス人のブリエンヌに、関心をもって、とっさに言い寄り、そこをマリヤにみられてしまい、当然、マリヤは、この結婚の申し込みを断る。父は、マリヤの結婚相手が決まらないことにいらだちを感じていると同時に、嫁にいかないでほしいという複雑な心境にあるが、マリヤが断ったので、ことの他喜びを表わす。『戦争と平和』のなかで、数少ないドタバタ場面であるが、マリヤに結婚を申し込みにきたにもかかわらず、マリヤではなく、美しいブリエンヌに思わず手を出してしまうということで、マリヤの醜さとまた幸福でない境遇が浮き彫りにされている。おそらく、トルストイの母親も美しい人ではなかったのだろうし、実際のトルストイの父親ニコライが、母マリヤと結婚したのは、傾いた家の財産を救済するためであったというのは、『戦争と平和』に描かれたままであったという。しかし、この小説でも、マリヤが文章を書く場面がたくさんでてきて、そうした才能が非常に豊かな人だったようだ。その両方の資質をトルストイは受け継いだのだろう。トルストイには多数の写真が残っているが、大貴族であるわりには、イケメンとは言い難い。

他方、マリヤの目は美しく、非常に訴える力が強かったとされる。そして、あるときには、その目の働きか、とても美しい表情を見せるとも書かれている。兄アンドレイが戦場に赴くために、夫人を父の屋敷につれてくる場面である。

「アンドレイ公爵は妹と手と手に接吻しあって、まえと変らず、たいへんな泣き虫だな、と言った。公爵令嬢マリヤは兄のほうを向いて、この瞬間じつに美しくなった大きなきらきら輝く目の、愛情にみちた、あたたかい柔和なまなざしを、涙の薄膜を透してアンドレイ公爵の顔に注いだ。」

性格的には、いつもおどおどして、何かがおきても、どうしていいかわからない。ところが、最後のぎりぎりの場面になると、的確な方向性を見いだし、適切な行動をとれるという人だ。どうしていいかわからない、最大のピンチが訪れる。フランス軍が侵入して、近くにまできたとき、ボルコンスキー公爵は少し前になくなり、アンドレイもいない状況で、領地の農民たちが反抗して、いうことを聞かなくなる。そして、屋敷に監禁される状態になるのだが、そこにナターシャの兄のニコライが、軍馬の調達に数人の部隊とともにやってきて、トラブルがあることを見て取り、介入して、マリヤを救い出す。このとき、マリヤは、まったくなすすべがなかったのだが、これが機縁となって、最終的にニコライと結婚することになるのだ。こういう事件が、実際にトルストイの父母の間にあったようだ。

この事件のあと、マリヤはモスクワ近郊の領地に移り、そして、兄の負傷をきいて、ロストフ家のいるところにやってきて、ナターシャと一緒にアンドレイを介護することになる。戦争が終わったあと、ピエールとナターシャが結婚できたのは、マリヤの援助と適切な指示があったからである。

さて、マリヤはこのような人物なのだが、私の興味は、映画がどのような女優を使うかという点だ。オードリ・ヘップバーン主演のアメリカ映画では、マリヤは、美しい女優が演じている。醜い感じはまったくしない。だから、原作を知っている人からみれば、非常に不自然なのである。しかも、非常に影が薄く、あまり、登場する場面がない。

他方、ソ連映画は、まさしく、原作のイメージ通りの美しいとはとても言い難い女優が演じている。確かに、目はきらきら輝く場面がある。父親の前で、萎縮している姿も、原作通りだ。重要な脇役だし、原作者の母親がモデルである登場人物だ。しかし、読者は、マリヤが醜いことは誰でも知っている。この役をもらった女優は、どんな気持ちで演じていたのだろうか、と考えてしまうのだ。

ソーニャにいこう。

ソーニャは、没落貴族の娘で、身寄りもないので、ロストフ家の一員のように生活している。非常に美しく、聡明で思慮深い女性である。そして、長男のニコライと相思相愛の関係で、二人は、まったく迷うことがない。それが、ロストフ伯爵夫人の悩みの種である。伯爵の放漫な生活のために、ロストフ家は経済的危機にあり、領地を売らねばならない状況に陥っている。だから、ニコライを金持ちの娘と結婚させて、家計を立て直す必要があると伯爵夫婦は考えている。だから、ことごとくソーニャにつらくあたるのだが、ソーニャはじっと耐えている。ドーロフホにプロポーズされ、伯爵夫人は強力に承諾するように働きかけるのだが、ソーニャは断ってしまう。がっかりしたドーロホフは、ニコライを賭に誘い込んで、莫大な損失をニコライにあたえ、そのために、家計はますます傾いてしまうことになる。ニコライは親友のドーロホフがそんなことをするとは、夢にも思わないので、ショックを受け、その後彼との付き合いを絶っている。

ソーニャは、ナターシャの駆け落ちのときに、いち早く見抜き、当時居住していたマリア・ドミトリエヴナに報告し、ことなきをえる。あまりに天真爛漫なナターシャが、暴走するのをとめるのは、たいていソーニャである。しかし、運命なのか、あるいは境遇として仕方ないのか、自分の人生については、大きな失敗をしてしまう。

ソーニャは、ニコライとの結婚が実現することを、ずっと待ち続けているのだが、ニコライがマリヤの窮地を助け、伯爵夫妻が、マリヤとニコライが結婚することを強く望み、それが実現するように、まわりに働きかけもする。そんなときに、瀕死のアンドレイとナターシャが邂逅し、ナターシャの懸命な看病によって、一時持ち直すようになる。それをみたソーニャは、アンドレイとナターシャの結婚が実現すると思い込み、そうすれば、二人の兄弟姉妹のカップルは不可能になるので、ニコライはマリヤと法的に結婚不可能になると思い込む。そこで、ニコライにいかに信頼をおいているかを示すために、ニコライは妻の選択において自由であるという手紙を書いてしまう。アンドレイとナターシャが結婚すれば、結局自分に戻ってくると思ってのことだ。そして、アンドレイは大貴族だから、ロストフ家の経済も立て直すことができると踏んだわけだ。しかし、その手紙を受け取ったニコライは、ソーニャへの義理立てから解放され、また、アンドレイの死亡によって、マリヤとの結婚を受け入れることになってしまうのである。

そして、すっかり落ち着いて、ニコライがマリヤと結婚すると、ソーニャはその一家とともに暮らすことになる。それもまた、不思議なことのように思われるが、当然のことながら、ソーニヤに同情しながら、また感謝もしながら、マリヤはソーニャに不快な感情をもたざるをえない。そして、ナターシャと相談する。すると、ナターシャは、次のようにマリヤに語っている。

「もてる人はあたえられていよいよ豊かならん。されどもたぬ人は、そのもてる物をも取らるべし、というところよ。おぼえている?彼女は、もたぬ人よ。どうして?それはわからないけど、彼女には、きっと、エゴイズムがないのね。あたし知らないけど、でも彼女はものを取られるばかりで、すっかり取り上げられてしまったわ。・・・あたしまえには、ニコラスが彼女と結婚することを、とっても望んでいたわ、でも、それは実らないという予感のようなものが、いつもあったの。彼女はあだ花なのよ、ほら、苺にあるでしょう?ときどきかわいそうになるけど、でも、あたしたちが感じるみたいに、彼女はそれを感じていないのだって、思うこともあるわ。」

そして、トルストイは、次のように続ける。

「 伯爵 夫人 マリヤ は、 福音書 の この 言葉 は そんなふうに 解釈 し ては いけ ない と、 ナターシャ に 説い た が、 それでも、 ソーニャ を 思う と、 彼女 は ナターシャ の 説明 に ひそか に 同意 し て い た。 たしかに、 ソーニャ は 自分 の 立場 に 苦しみ を 感じ ない で、 あだ花 という 自分 の 運命 に すっかり 忍従 し て いる よう に 思わ れ た。 彼女 は 個々 の 人 よりも、 家族 全体 を 大切 に 思っ て いる よう だっ た。 彼女 は 猫 の よう に、 人々 にでは なく、 家 に つい て い た。 彼女 は 老 伯爵 夫人 の 世話 を し たり、 子供 たち を かわいがっ たり、 甘やかし たり し て、 いつも 自分 に 向い て いる こまごま し た 奉仕 を する こと を 心がけ て い た。 しかし そうした こと は、 その つもり は なく ても、 その 割 には 感謝 さ れ ぬ もの なので ある……」

そして、おそらく、このままソーニャは、ニコライ・ロストフ伯爵の家に住んで、もろもろの世話をやきつつ、生涯を終えたのだろう。原作を読んでいない者にとって、映画で描かれたソーニャを理解するのは、難しいだろう。原作でも美しい彼女を、双方の映画が美人女優をつかっている。そして、ナターシャといつも一緒にいるので、非常に目立つ。しかし、結局、能動的に活動するのは、ナターシャにあてた、アナトーリの、駆け落ちを求める手紙を発見して、ナターシャを問い詰めるところくらいだ。つまり、頻繁に出てくる割りには、いかなる人物なのかわからないのである。

やはりあだ花なのだろうか。