通知表

教育と評価はコインの表裏の関係である。教育のプロセスには、必ず評価が背後にある。従って、教師は高い評価能力をもっていなければならない。最も頻繁に行われる評価は、授業のなかで、子どもたちの反応を確認しながら、その理解度を評価している行為である。さらに、テストをしたり、宿題や提出物をチェックしながら、評価をすることで、次の授業につなげていく。もし、評価なしに授業を進めていく教師がいたら、授業の妥当性そのものを疑わざるをえない。

そうした教師の評価に関する業務は、日常的には、試験の作成・採点(小学校は作成しない。)、宿題のチェック、授業の課題(豆テスト、ワークシート、ノート)のチェックがあり、そして、学期末の指導要領と通知表の作成がある。宿題や授業中のチェックなどを削ることはできないが、通知表は大いに削る余地がある。

では、どの位これらの作業に時間をかけているのだろうか。ところが、かなり調べてみたが、通知表に関する時間調査を見つけることはできなかった。

通知表にどれだけ時間がかかっているか

教師の働き方改革について審議している中央教育審議会(2017.6.22)に配布された資料のなかに、次のような調査がある。

教員勤務実態調査(平成28年度)の集計(速報値)について(概要)

20016 2016

平日

小学校 0:33 0:33

中学校 0:25 0:38

土日

小学校 0:01 0:05

中学校 0:03 0:13

この調査は、日常的な成績処理であり、通知表作成にかかる時間は含まれていないようだ。また、授業中に行われるチェックなどはカウントしていないと思われる。従って、通知表に費やす時間は残念ながらわからない。

通知表は、学期末の一時期のみだが、かなり多くの時間を割いてつけられるとみてよい。そして、近年そのための労働量がかなり増大しているというのが、現場の教師たちの実感だ。増大しているのは、文章で書く必要がある欄が増えていること、各教科内の事項が細分化されていること、そして、管理職のチェックが厳しくなっているためである。学校や地域によって異なるたろうが、昔は、文章での記入は、「綜合所見」くらいだったが、今では、複数の記入欄があり、また道徳が教科化され、文章による評価が行われる場合が多いと思われる。そうすると、学期末の1週間ほどが、ほぼ通知表の記入に割かれることになっているだろう。3学期制だと、年間3週間程度は、通知表作成に教師の時間が使われる。

しかも、管理職のチェックにはストレスも伴う。比較的若い教師たちに集まってもらって、通知表の苦労について語ってもらったことがある。そのとき全員が触れていたのが、管理職のチェックであり、なかでも複数の管理職がチェックする場合に、人によって見解が正反対になることもあるという。若手とすれば、校長と副校長、主幹のいうことがみんな違えば、どうしていいか分からないに違いない。

中教審の対策案

中教審の対応についても考えてみよう。答申は次のように提言している。

学校教育法施行規則により作成が義務付けられている指導要録については,観点別に学習評価を実施することが現行制度上求められており,これに伴う定期テストの問題作成・採点,通知表・調査書・指導要録の作成等の学習評価,それに伴う成績処理については教師が行うべき業務である。

一方,これに関する業務のうち,宿題等の提出状況の確認,簡単なドリルの丸付けなどの補助的業務は,教師との連携の上で,単なるボランティアではないスクール・サポート・スタッフ等を積極的に参画させるべきである。また,教育委員会は,この点に限らず,業務の効率化や事務作業の負担軽減のため,ICT を活用する環境の器の更新を図るべきである。

新学習指導要領下の学習評価については,教師の勤務実態を踏まえ,指導要録のうち指導に関する記録については大幅に簡素化し,学習評価の結果を教師が自らの指導の改善や児童生徒の学習の改善につなげることが重要である。

<文部科学省に求める取組>

ア 作業を効率的に行うためのICT 機器やネットワーク環境等の整備やOA 機器の導入・更新の地方財政措置による支援

イ スクール・サポート・スタッフの体制整備

ウ 指導要録における文章記述欄の大幅な簡素化

エ 指導要録の記載する事項を全て満たす通知表を作成するような場合には,指導要録と通知表の様式を共通のものとできる旨の明示整備やOA 機器

ここの基本姿勢は、成績付けは基本的に教師の業務であるが、他のスタッフに任せることが妥当はものは、そうしたスタッフを雇用して支援してもらうべきである、宿題の提出状況や簡単な丸付けなどは補助でもできるという、少々びっくりの記述である。宿題の点検は教師がやるらしいが、点検をすれば、その都度名簿に書き込んでいけばいいのだから、そのときに提出状況は自然にわかるはずである。わざわざスタッフにやってもらう必要はない。アメリカの大学のように試験や宿題の評価をアシスタント・ティーチャーがやるというのならば、大分軽減となるが、そうではなく、あくまでも内容のチェックは教師がやることになっている。それは当然だろう。簡単なドリルの丸付けは、基本的に授業中に子どもたちがやればもっと効果的である。その結果は、いずれにせよ教師がチェックする必要があるだろう。おそらく、小学校や中学校で、スクール・サポート・スタッフに評価に関する業務を代替してもらうことを、教師たちは望まないに違いない。そうした業務は、次の授業への展開を考えるのに、必要な認識だからである。

何よりも問題なのは、スクール・サポート・スタッフによって解決しようという案の空想性である。このスタッフのための予算措置として資料に記されているのは、全国で3000人となっている。この数で全国の学校をカバーできるわけがない。もちろん、人数の少ない小規模校には不要であるとしても、大規模校ですらとても間に合わない数であって、これが解決になるとは到底思えない。

指導要録の簡略化は大いに賛成であるので、随時やってほしい。しかし、通知表が指導要録と同じものにしてもよいというのは、いささか勇み足ではないだろうか。そもそも、通知表は、保護者に対する連絡文書であり、学校ごとに自由に作成してよいのだから、学校として伝えたい事項をいれるのが自然だろう。自由なのだから、指導要録と同じにすることが可能なのは既に明らかだ。しかし、単に簡略化すればいいというものではあるまい。

オール3事件と到達度評価

ここで、通知表に関する戦後の歴史を簡単にふり返っておこう。戦前は周知のように絶対評価だったが、1948年の学籍簿の改訂で、正規分布による相対評価が導入され、それが1961年の指導要録改訂(1949年に学籍簿が指導要録の改名されていた。)で、各教科別の評価として定位した。そして、以後、相対評価は、様々な形で批判されていくが、長く現場の通知表の評定方式を支配した。

批判の主なものは、競争を過度に助長する、子どもたちの努力が反映されないというものだったが、教育的には、「教育的指導には役に立たない」というのが大きかった。そして、通知表をめぐるトラブルも多発していた。そのなかでも有名なものが、1970年におきた「オール3事件」である。古いもので、知らない人も多いだろう。これはある意味、通知表の無効宣言である。ある音楽の教師が、中学3年の1学期の成績に、担当クラスの全員を3にしたのである。その学期はずっと合唱をやっていたので、差をつけることはできないとして、全員同じにした。当時は相対評価の時代で、1から5までの割合が決まっていた。高校入試で内申点が考慮される。通常なら5を取れるはずの生徒の親が騒ぎだしたことから、「事件」となった。内申点は2学期なので関係なかったし、また、内申点としてつける数値は、厳密に相対評価でつけられるもので、家庭への連絡である「通知表」とは異なるので、親たちが心配する必要はなかったのだが、誤解が生んだトラブルともいえる。

この話を講義ですると、多くの学生は、オール3をつけた教師に批判的である。その理由は、第一に、差がつかないのは、「評価」ではないとするもの、第二に、みんな頑張ったから差をつけることはできないといっても、練習態度とか、声のよさとか、歌のうまさとか、絶対に差があったはずで、それを評価しないのは、おかしいというものである。ここには、「評価とは差をつけるものだ」という「信念」のようなものがある。

しかし、教育において必要な評価とは、その人がその修得内容について、今課題になっていることが、充分できるようになったか、理解したか、あるいは、まだ不十分であるか、そして、不十分なら、その要点は何か、その克服のために何をどうすればよいのか、ということを示すことである。こうしたことは、およそ通知表などに、いちいち記入できないものであり、日々の実践のなかで、随時示していくべきものなのである。教育的評価は、決して、個々人の差をつけることためのものではなく、現状を認識させ、次のステップへの指針を示すことである。そして、義務教育における音楽の授業が、厳密な意味でのそうした評価が必要なものであるのかという点も検討する必要はあるだろう。

この事件は、現場に大きな影響を与えたとされる。それは、「本当に必要な評価のあり方とは何か」について、大きな問題提起をしたからである。主に京都の教師たちが、それを真摯に追求してつくられた方式が「到達度評価」である。到達度評価は、現在さかんにいわれているPDCAサイクルと似ているが、根本的に異なる点がある。(一般的にも到達度評価は、到達度を設定して、その基準に従って評価する方式という意味で使われるが、ここでは、京都の教師たちが中心になって作り上げ、教育運動のなかで模索された「到達度評価」に関して述べている。)

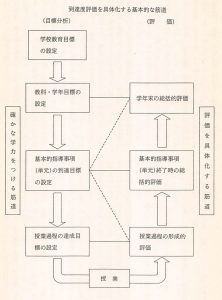

「到達度評価」とは、実際に授業を行う教師集団が、各教科の年間、学期ごとの到達目標を定め、目標達成を確認する基準及び判定法を設定し、実践したあと検証して、改善していくという流れをつくるなかで、定めた基準にしたがって評価をするというものである。教科ごとに、複数の到達目標があるので、それまでのひとつの教科にひとつの数値を当てはめるものではなく、複数の目標に関して、到達度を示すようになっている。

(図到達度評価)

図をみれば明らかなように、達成目標の前提 → 授業 → 評価がサイクルとして行われ、次に継続していく。そして、総括的評価は子どもたちに対する評価だけではなく、目標や授業の評価も含まれている。

到達度評価とPDCAサイクル

この優れた方式は、文部省にも影響を与えたと思われる。

1980年の指導要録改訂で、観点別学習状況の評価の導入 「関心・態度」が、評価項目として示された観点の最後に位置付けられた。更に、絶対評価を加味した相対評価という概念を導入し、小学校1,2年は3段階、それ以上は5段階の評定とすることとした。

1991年の指導要録の改訂で「観点別学習状況評価のための参考資料」が出され、相対評価から絶対評価へと大きい変更がなされる。1989年の学習指導要領で「新しい学習観、学力観」の提示がなされ、1991年の指導要録の改訂につながるわけである。そこでは、以下のようにまとめられている。(横浜国立大学高木展郎氏の整理。文科省のホームページに掲載)

これまでの学習のあり方と、学力の内容についての転換が求められた。

→ 児童生徒の個性の重視、

→ 学習者主体の授業 「指導から支援へ」

→ 生活科の新設

「自ら学ぶ意欲の育成や思考力、判断力などの能力の育成に重点を置くことが明確になるよ う」にする (「小学校及び中学校の指導要録の改善について」平成3年3月13日)

→ 観点別学習状況の評価 の重視

この後、子どもたちが渡される通知表は、5段階評価ではなく、教科別に目標が設定され、それぞれが3段階の絶対評価で示されるようになる。京都方式の到達度評価の評価と一見似ているが、本質的なところで異なっているといえる。

それは、この後教育界には、PDCAサイクルの波が押し寄せてくるのだが、その内容をみれば明らかになる。到達度評価は、学年の教師集団が討議決定していくものであるのに対して、PDCAサイクルは、企業の経営体で行っているものだから、担当者が決めたものを、ラインが実行する形をとる。これが、学校に導入されると、教育課程については主幹が決めて、担任教師が実行することが多い。学級の状況には、かならず違いがあり、授業を担当しない者が、このような具体的な実践内容と評価方法を決めることは、実践の質を向上させるには、プラスになるとは思えない。逆に、目標や具体的な授業内容などについて、管理職から提示されるのがよい、と考える教師がいたとしたら、子どものもっている能力適性を充分に引き出す教師として、成長していくことは難しいだろう。

廃止することの効果

以上をまとめておこう。

通知表は、保護者に対する連絡簿で、作成は法的には義務ではない。ここが誤解されていることが多い。実際に通知表をださない学校も、稀だがある。義務ではないのだから、様式も回数も学校で決めることができる。

私自身も、成績などださなくてよいなら、本当に授業がやりやすいのだがと思う。小中学校の教師にとって、通知表の記入は本当に負担の大きい作業だろう。文部科学省は、特に負担の多い「文章」で書く部分を、単純な書き方にするなどという「軽減策」を打ち出しているが、それこそ「焼け石に水」だろう。また、外国でも同様だが、インターネット上に、通知表の文章例などが多数掲載されている。そのなかから適宜当てはまるものを選択して、通知表の欄を埋めていくことが、本当に求められる「評価」のあり方だと考える人は、いないと思いたい。

学習で一番大事なことは、深く学ぶこと、そのことによって楽しく学べるようになることなのである。「わかったか、まだか」「できたか、まだか」という、日常的なチェックは必要であるが、それはテストによる必要はない。ところが、学期ごとに成績をだすために、日常的に頻繁にテストを行う。このことによって、学習の楽しさを感じることが難しくなっているし、また、それを教えることも難しくなっている。試験のための勉強ではなく、深く理解するための勉強を実現するためには、通知表のためのテストを減らすこと、そして、そのためにも通知表を減らすことが有効である。

通知表は、なくてもよいが、ないほうがよいとまでは思わない。しかし、あるべきとしても年一度で充分である。そうすれば、「簡単に書く」などという姑息なやり方ではなく、年一度なのだからしっかり書けるだろう。

では、管理職のチェックは必要なのか。

大学では評価権は教員に属していることを疑う者はいないが、小中高では、法的にあいまいであるように思われる。特に通知表は、保護者への連絡通知であり、作成義務がないから、管理職が内容のチェックをしても、越権行為とはいえないだろう。しかし、実際にチェックをしているのは、個々の子どもの実態などを管理職が詳細に認識しているはずがないのだから、あくまでも表現に妥当でないものがないか、保護者との間にトラブルになることを防ぐためであろう。しかし、充分に経験を積んだベテランまでもチェックをして、書き直しを命じるような運営は好ましいとは思えない。自信がまだあまりない若手が、先輩である管理職に助言を求める場合は、もちろん管理職が指導助言することは多いに推奨されるが、基本的には、教員の職務であり、責任をもたせることが、教師の成長にとっても有益ではないだろうか。

以上まとめれば、教育評価は日常的な授業のなかでしっかり行うものであり、それが充分に機能していれば、総括的な評価などは、本来必要ないものである。特に、法的義務のない通知表などは、全廃しても教育的にはこまらない。おそらく、それを望んでいるのは保護者であろう。不要な仕事が増えれば、教育の質が低下することを、保護者はもっと理解する必要がある。

総括的な評価を出すとしても、年に一度でよいだろう。そうであれば、全体としての記述的評価もしっかり書くことができる。通知表の必要性→テストの実施→テストのための授業というようなサイクルこそ、できるだけ早く止める必要がある。